Толщина кожи головы до черепа

Исследование черепа при механической травме имеет некоторые особенности.

В пособиях по технике вскрытия трупов приводятся методы исследования неповрежденного черепа, и только одна работа посвящена особенностям методики вскрытия черепа, имеющего огнестрельные повреждения (Ю.В. Гулькевич).

Цель нашей работы — осветить некоторые вопросы методики исследования черепа при травмах головы тупыми предметами на основе многолетнего выполнения экспертиз в Научно-исследовательском институте нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко АМН СССР.

После наружного осмотра и препаровки мягких покровов головы осматривают свод черепа, в котором можно обнаружить переломы (вдавленные, линейные со смещением костей, оскольчатые), трещины (несквозные и сквозные на ограниченном протяжении без смещения костей), расхождения швов. Характер, локализацию, форму и размеры костных повреждений, направление и протяженность трещин сопоставляют с характером и локализацией повреждений в мягких покровах головы.

Следует осматривать место максимального зияния трещины (при тупой травме оно располагается вблизи места воздействия травмирующей силы). Важно указать не только место расположения, но и преимущественное направление трещин, так как при механических травмах оно отражает основное направление удара. Анатомические особенности строения свода и основания черепа допускают отклонения в протяженности и локализации трещин, тем не менее они мало сказываются на их общем направлении, особенно при массивной травме.

Подробно описывают вдавленные переломы: форму, состояние краев, положение костных отломков (измеряют глубину внедрения их в полость черепа), наличие или отсутствие отходящих трещин, их направление. Нужно обратить внимание также на индивидуальные признаки повреждений, которые могут служить для отождествления орудия травмы. Такие участки целесообразно выпилить и сохранить для дальнейшего исследования. В случаях, где технически нельзя изъять кость, повреждения фотографируют и снимают с них отпечатки.

Указывают место расположения, размер, форму трепанационных отверстий, состояние их краев, степень выбухания мозга в костный дефект. Осматривают кожно-костный лоскут, закрывающий трепанационный дефект, поскольку на нем могут быть следы травмы. При отсутствии лоскута в ране его следует истребовать у хирургов, особенно когда предполагается наличие на нем характерного повреждения.

Свод отделяют циркулярным распилом с таким расчетом, чтобы обойти переломы, трещины и послеоперационные костные дефекты. Если провести распил выше или ниже повреждений технически невозможно, костные повреждения распиливают в последнюю очередь.

Применяемый обычно распил травмированного черепа не гарантирует от возможного причинения артефактов. Во избежание их следует проводить полный распилкостей, однако это известное требование не всегда выполняется. Наибольшую опасность представляют недопиленные участки на боковых сторонах свода в местах сочленения лобной, теменной, височной и клиновидной костей (pterion) и затылочной, теменной и височной костей (asterion). В таких случаях в момент насильственного воздействия долотом через распилы в лобной или затылочной кости могут возникать расхождения венечного и ламбдовидного швов, особенно у молодых субъектов, у которых по швам кости соединены относительно непрочно. В материалах Главной судебномедицинской экспертизы Министерства здравоохранения СССР встретилось несколько случаев повторных экспертиз, где подобные артефакты ошибочно были оценены как прижизненные повреждения.

Отделение свода бывает затруднено прочными спайками твердой мозговой оболочки с костью. В таких случаях во избежание травматизация мозга при манипуляциях шпателем свод снимают вместе с твердой оболочкой, простригая ее ножницами по ходу распила и перерезая отросток, идущий к петушьему гребню.

Важно исследовать свод изнутри. Нужно помнить, что внутренняя костная пластинка (стекловидная) нередко повреждается на большем протяжении, чем наружная. Наблюдаются случаи, когда внутренняя пластинка сломана, а наружная не повреждена. Даже небольшие изолированные переломы внутренней пластинки могут явиться причиной смертельных кровотечений вследствие ранения венозных синусов или ветвей a. meningeae mediae. Обнаружить оскольчатые и изолированные переломы этой пластинки нетрудно. Однако неполные вдавленные переломы при сохранности наружной пластинки легко могут быть просмотрены; в диагностике таких переломов не помогает и исследование ада звук «разбитого горшка». Лучшим методом остается тщательный осмотр с помощью лупы, позволяющий обнаружить в этих участках мельчайшие трещины.

При исследовании свода нужно иметь в виду возможность обнаружения в костях кровоизлияний. Они могут встречаться в губчатом слое и поднадкостничной клетчатке, причем чаще в первом вследствие его хорошей васкуляризации. Кровоизлияния обнаруживаются в местах ударов при наличии костных повреждений, а также там, где целость костных пластинок не нарушена. Исследуют кровоизлияния на поперечных распилах; изредка они просвечивают синеватым цветом через внутреннюю костную пластинку. В поднадкостничной клетчатке (за исключением линии швов) их удается увидеть только при тщательном исследовании костных распилов под лупой или, лучше, методом непосредственной стереомикроскопии

(МБС-1 и МБС-2)/

Средняя толщина (в мм) костей свода черепа у лиц в возрасте 21—30 лет (по данным Л.Ф. Волкова)1

Кость | Максимальная | Минимальная |

Лобная…. | 6,8 | 5,2 |

Теменная… | 7,5 | 6,1 |

Затылочная | 10,6 | 5,0 |

————————

1 Волков Л.Ф. Инволютивные изменения костей свода черепа в рентгеновском изображении. Дисс. канд. Л., 1948.

Для экспертизы механизма костных повреждений важны сведения о ломкости и упругости костей. Практически об этом судят по толщине костей, выраженности губчатого слоя, состоянию швов. Сведения о толщине костей получают при исследовании их на просвечиваемость и измерении на распилах. Измеряют поперечный распил лобной, затылочной, височной и теменной костей в местах наибольшей и наименьшей толщины, особенно там, где имеются повреждения. Средняя толщина костей свода черепа приведена в таблице.

В нашей практике встретился случай, где данные о толщине костей имели решающее значение в экспертизе механизма образования повреждений, в частности стенок глазниц, и оценке возможной силы удара. Было установлено, что кости глазниц резко истончены (в 10—15 раз по сравнению с нормой), что обусловливало их повышенную хрупкость.

Обращают внимание на последствия возможных в прошлом травм свода: костных мозолей, рубцов, деформаций и следов ранее перенесенных операций.

Отмечают выраженность пальцевых вдавлений и пахионовых ямок, -которые иногда бывают (например, при хроническом алкоголизме) особенно рельефными.

Изменения свода сопоставляют с повреждениями оболочек и вещества мозга до извлечения его из полости черепа.

При наличии эпидуральной гематомы отмечают ее локализацию по отношению к ближайшим костным повреждениям с учетом возможности ее образования от противоудара. При наличии эпидуральной гематомы или костных отломков в твердой мозговой оболочке могут возникнуть реактивные изменения вплоть до перипахименингита. Эти изменения, выявляемые микроскопически, важны при решении вопроса о времени возникновения гематомы или травмы. Поэтому в таких случаях твердую мозговую оболочку надо исследовать гистологически.

После извлечения мозга1 осматривают основание черепа. Прежде всего проверяют целость твердой мозговой оболочки в местах переломов и трещин, где из-за плотного сращения она рвется чаще, чем на своде.

Подробно описывают трещины и переломы, иллюстрируя их схемой и фотографиями. При описании повреждений следует избегать произвольной терминологии для унификации описания; при перечислении поврежденных костных образований нужно пользоваться общепринятыми анатомическими терминами.

Поскольку повреждения основания черепа по механизму травмы обычно непрямые и возникают в результате ударов в область свода, лица или позвоночника, то необходимо не только исследовать эти области, но и сопоставить обнаруженные в них следы травмы с повреждениями основания. Такой анализ не вызывает затруднений, когда трещины, переломы или расхождение швов распространяются со свода на основание. Иное дело, когда кости свода целы. При обнаружении переломов верхних стенок глазниц, решетчатой кости, малых и больших крыльев клиновидной кости следует обязательно исследовать лицевой череп, где могут быть обнаружены прямые следы травмы (см. ниже). При переломах и трещинах задней черепной ямки, нередко опоясывающих большое затылочное отверстие и распространяющихся в среднюю черепную ямку, по тем же причинам показано исследование позвоночника, так как подобные по механизму травмы повреждения часто возникают при направлении травмирующей силы первично на позвоночник, а затем уже на основание.

В редких случаях (например, при падении с высоты собственного роста) в продырявленной пластинке решетчатой кости и передних стенках пирамид могут возникать тонкие изолированные трещины, незаметные для невооруженного глаза. Их выявляют с помощью лупы при исследовании основания.

Особенно тщательно следует осматривать места отхождения больших крыльев от тела клиновидной кости (в области сонных борозд). При наличии здесь костных повреждений нередко рвется твердая оболочка с ветвями a. meningeae mediae. Возникающие эпи- и субдуральные гематомы, как мы установили, могут быстро приводить к смерти, не достигнув большого объема, вследствие острых расстройств кровообращения в стволовых образованиях мозга. Исследование этой области важно еще и потому, что по бокам от турецкого седла находится пещеристый синус с проходящей в нем внутренней сонной артерией. Повреждения его вызывают, как правило, смертельное кровотечение.

Важное значение в оценке тяжести травмы и выяснении происхождения кровоизлияний под оболочкой и в вещество мозга может иметь исследование придаточных пазух. При значительных механических травмах наблюдаются кровоизлияния в 2—3 и более пазухах. Следует помнить и о возможности в них воспалительных изменений, имевшихся до травмы. В некоторых случаях нельзя исключить возможное падение пострадавшего и получение травмы в связи с заболеванием придаточных пазух.

Важное экспертное значение может иметь травма пирамид. Подмечено, например, что продольные переломы их обычно оставляют интактным костный лабиринт, хотя при этом нельзя исключить сотрясения и кровоизлияния в его перепончатую часть. Улитка и перепончатый лабиринт чаще повреждаются при поперечных переломах, причем наличие кровоизлияния в среднее ухо здесь не обязательно.

Лицевой отдел черепа при вскрытии трупа, как известно, обследуют редко, даже в тех случаях, где по характеру травмы это исследование необходимо. Зачастую вскрывающий ограничивается наружным осмотром и исследованием костей на ощупь. Понятно, что такого исследования недостаточно.

Из методов, предложенных для исследования висцерального черепа, пожалуй, лучше других задачам экспертизы отвечает метод В.И. Витушинского 2. Он состоит в продолжении обычного секционного о разреза головы позади ушных раковин через сосцевидные отростки на верхнюю часть шеи и далее в косом направлении к средней линии тела, переходя в обычный секционный разрез. Далее следует перерезка перепончатой части слуховых проходов и препаровка кожи в слое подкожной клетчатки. Отделение кожи при этом возможно в широких пределах (до окружности глазничных отверстий и крыльев носа). Этот метод позволяет детально исследовать кости и глубокие мягкие ткани лица, осмотреть и описать гематомы, кровоизлияния в мышцы и т. д. Он требует известного навыка. Особенно осторожно следует препаровать места локализации ссадин, так как истонченная кожа легко рвется. Мы считаем, что в косметических целях разрез от сосцевидных отростков целесообразно продолжать по боковым сторонам шеи до надплечий, переходя затем в обычный воротниковый разрез.

В лицевом отделе черепа особое значение имеют орбиты. При травмах головы они нередко повреждаются, в них часто образуются трещины. Фактически же исследование орбит нередко ограничивают осмотром верхних стенок (при изучении передней черепной ямки), а медиальная, латеральная и нижняя стенки выпадают из поля зрения эксперта, поскольку осмотр их затруднен топографией глазного яблока. Мы неоднократно убеждались в необходимости детального осмотра всех стенок, особенно при отсутствии других повреждений в костях черепа.

Для обнажения и исследования орбит мы придерживаемся общих методических принципов, лежащих в основе экзентерации орбиты, которые кратко сводятся к следующему. Наружную стенку глазницы рассекают до костного края. Разрез проводят через слизистую оболочку по нижнеорбитальному краю и обнажают его костный край. Затем его ведут по верхнеорбитальному краю. Оба разреза соединяют у внутренней спайки. Сделав по краю всей орбиты надрез надкостницы, ее осторожно отслаивают распатором. Длинными энуклеационными ножницами перерезают зрительный нерв с прилегающими тканями у верхушки орбиты. После исследования стенок глазниц глазное яблоко помещают в орбиту. При аккуратном проведении экзентерации косметический эффект бывает удовлетворительным.

Для полноты исследования повреждений черепа рекомендуется пользоваться непосредственной стереомикроскопией костей у секционного стола. Помимо МБС-1 и МБС-2, для этих целей можно применять операционный микроскоп и фотодиагноскоп, имеющие большую глубину резкости и поле зрения, дающие более полное представление о повреждениях костей.

Выше говорилось о необходимости фотографирования и схематических зарисовок повреждений. Последние доступны каждому врачу и их следует считать обязательными. В настоящее время нет единых схем основных отделов черепа. Во многих республиканских и некоторых областных экспертизах имеются «свои» схемы, в которых не всегда полно отражены основные проекции черепа, отвечающие задачам экспертизы черепно-мозговой травмы, и не указаны масштабы. По нашему мнению, контурные схемы с указанием отношения их размера к размеру черепа взрослого человека должны отображать 4 проекции: 3Д поворота черепа вправо и влево (2), основание (1) и свод (1). На таких схемах, включенных в бланки актов, изданных в приложении к ним или изготовленных в виде штампов, удобно отражать характер, локализацию, направление и ориентировочный размер повреждений.

Последовательное, тщательное исследование черепа с детальным описанием обнаруженных повреждений имеет важное судебномедицинское значение для повышения качества экспертизы трупа.

1 В.Г. Науменко и В.В. Грехов. Методика исследования головного мозга при черепно-мозговой травме. Судебномедицинская экспертиза, 1964, № 3.

2 В.И. Витушинский. Техника вскрытия некоторых областей человеческого тела. Волгоград, 1961 г.

Источник

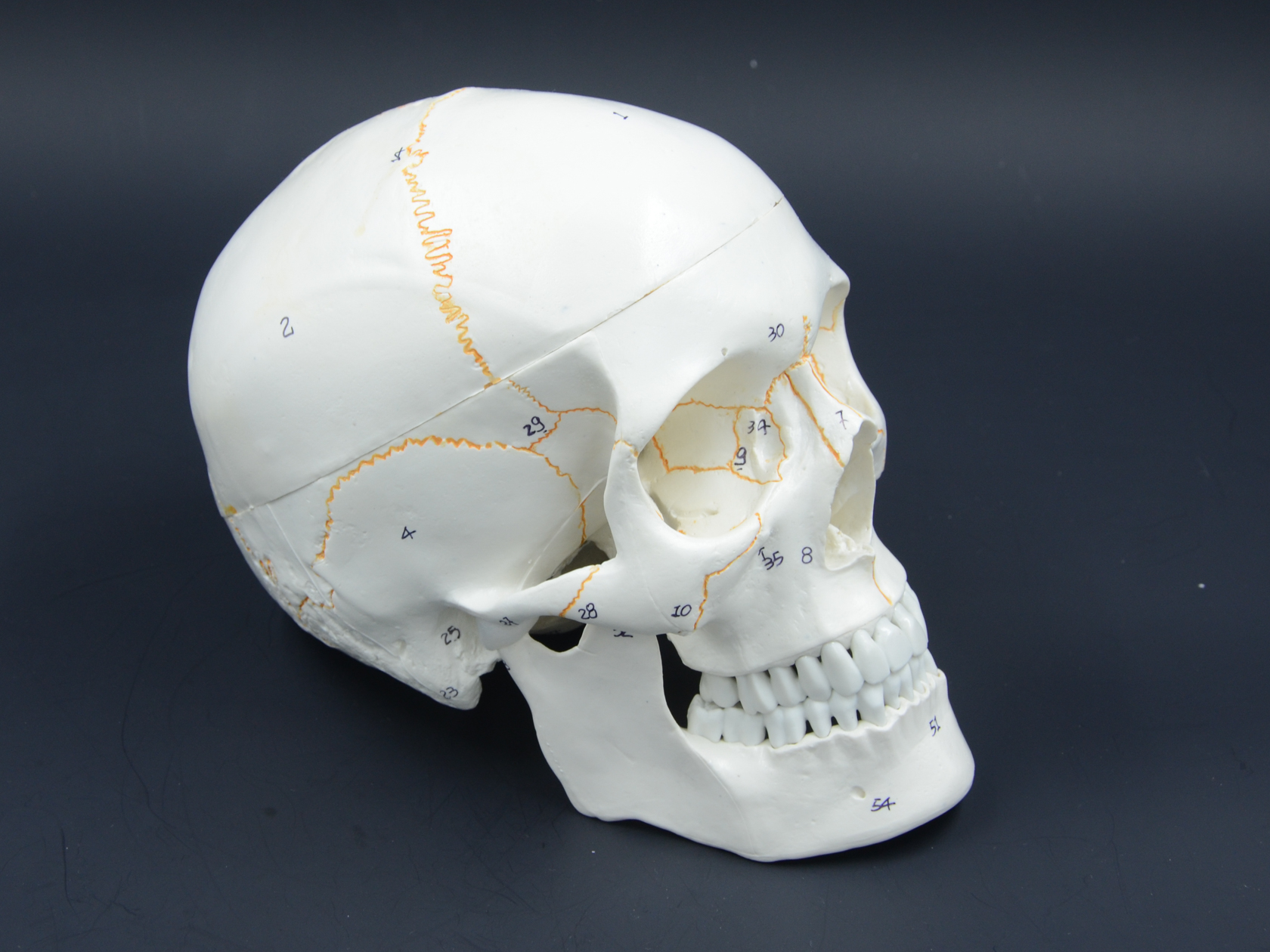

Строение и функции головы занимают одну из ключевых позиций в изучении медицины, и небезосновательно: именно в черепе заключены основные органы, благодаря которым человек способен воспринимать и понимать окружающий мир, поддерживать большинство физиологических функций и формировать сознание. Важнейшую роль здесь играет головной мозг – именно его так усиленно защищают кости черепа, стараясь предотвратить малейшую травму, которая может быть чревата серьёзными последствиями. В полостях черепа располагаются органы слуха и зрения, вкуса и обоняния, а также сосуды и нервы, соединяющие головной мозг с остальными частями тела. Сочленяясь, кости головы образуют верхние дыхательные пути и начальный отдел пищеварительного тракта (ротовую полость), в котором осуществляется подготовительный этап – измельчение и смягчение пищи.

Изучение костей черепа анатомией не ограничивается – строение головы интересует и других учёных, включая антропологов и историков. По малейшим нюансам черепа специалисты могут определить пол, возраст и расу, воссоздать тонкости силуэта и предугадать имеющиеся особенности организма. Давайте рассмотрим, от чего зависят те или иные нюансы анатомии головы человека, какую роль играют кости черепа и каким образом выполняют возложенные на них функции.

Строение черепа человека: анатомия костных, хрящевых и мышечных структур

Принято считать, что основную роль в строении головы играют костные образования: они плотным каркасом окружают ткани мозга, выступают в роли защитных полостей для глазниц, органов слуха, полости носа, служат местом прикрепления мышц и образуют отверстия для прохождения кровеносных сосудов и нервных волокон. Хрящевые структуры формируют наружную часть носа и ушные раковины, а в младенческом возрасте ещё и замещают некоторые части костей, обеспечивая подвижность и предотвращая тем самым детский травматизм во время родов.

Мышцы головы окружают череп сравнительно тонким покровом. От их строения и степени развития зависят некоторые черты лица, особенности мимики и возможность свободного передвижения нижней челюсти, благодаря чему осуществляется процесс жевания. Как правило, мышечные волокна плотно прикрепляются к костям и на всём протяжении повторяют форму черепа.

Функции черепа

Особое строение позволяет черепу справляться с возложенными на него функциями, среди которых основное место занимают:

- защита мозговых тканей от травм вследствие интенсивного внешнего воздействия;

- формирование физиогномических особенностей выражения лица и мимики;

- тщательное измельчение и смягчение пищи перед её поступлением в пищеварительный тракт;

- речевая функция.

Кости черепа человека: анатомия

В черепе человека выделяют следующие функциональные области:

- внутреннее основание, на котором располагаются задняя, передняя и средняя черепные ямки;

- наружное основание;

- височная и подвисочная ямки;

- полость носа;

- глазницы;

- твёрдое нёбо;

- крылонёбная ямка.

Все эти образования формируются благодаря различным костным структурам и их плотным сочленениям. В анатомии черепа человека насчитывают 23 отдельные косточки, из которых 7 непарных и 16 парных (8 пар соответственно). Кроме того, в черепной коробке присутствуют 3 пары слуховых костных образований – молоточек, наковальня и стремечко в правой и левой полостях среднего уха. К костям черепа иногда также относят зубной ряд, расположенный на верхней и нижней челюсти. Количество зубов может варьироваться в зависимости от возраста и стоматологической картины.

Мозговой отдел

Мозговой отдел черепа является вместилищем и главной защитой головного мозга. Эта область включает:

- свод, образованный плоскими костями;

- наружное и внутреннее основание, состоящее из смешанных костей, часть из которых относят к пневматическим (т.е. содержащим воздухоносные пазухи).

Свод и основание формируется благодаря плотному неподвижному сочленению 8 костных образований – 4 парных и 4 непарных:

- Правая и левая теменные кости образуют латеральные стенки черепа. Они соединяются по средней сагиттальной линии и прилегают к лобной кости, формируя венечный шов;

- Правая и левая височные косточки располагаются немного ниже теменных. На их поверхности находятся 3 отростка – скуловой, шиловидный и сосцевидный. Скуловой отросток выглядит как тоненькая перемычка и соединяется со скуловой костью чуть выше нижней челюсти. Шиловидный выступ служит местом прикрепления большинства мышечных волокон шеи. А сосцевидный отросток располагается непосредственно за ушной раковиной;

- Лобная кость легко прощупывается с лицевой стороны. Она образует поверхность лба, бровные дуги и верхнюю часть глазниц;

- Клиновидной костью представлена нижняя часть глазниц и латеральная поверхность черепа. Имея форму бабочки, эта косточка охватывает череп по ширине и поддерживает основание черепной полости;

- Решётчатая косточка находится немного ниже лобной и образует костную часть носовых раковин и перегородки;

- Затылочная кость – заключительная часть черепа. Она находится ниже остальных костей и примыкает к первому шейному позвонку в местах затылочных мыщелков у большого отверстия, через которое проходит спинной мозг.

Лицевой отдел

Лицевой скелет образован парными и непарными смешанными костями. Они служат основой жевательного аппарата и опорой для большинства мимических мышц, отвечающих за формирование индивидуальных черт лица. Каждая из лицевых костей выполняет определённую функцию:

- Две носовые косточки составляют переносицу и частично обеспечивают проходимость носовых ходов;

- Нижние носовые раковины выглядят как тоненькие изогнутые пластинки. Они разделяют нижний и средний носовые ходы и формируют слёзный, верхнечелюстной и решётчатый отростки;

- Правая и левая скулы замещают боковые стенки глазниц;

- Маленькие слёзные косточки располагаются спереди медиальной части глазных орбит. Они выступают местом соединения глазниц с носовыми пазухами;

- Две верхнечелюстные кости, соединяясь по срединной линии, образуют верхнюю челюсть, которая удерживает зубной ряд и участвует в акте жевания;

- Нёбные кости находятся в задней области носовых ходов, они образуют часть твёрдого нёба;

- Нижняя челюсть – одна из самых мощных костей лицевого отдела черепа. Она прилегает к правой и левой височным костям по обе стороны лица, образуя подвижный сустав, благодаря которому осуществляется активная часть жевания. Кроме того, нижняя челюсть служит опорой зубному ряду и формирует видимый овал лица (скулы, подбородок, частично щёки);

- Сошник – это основная часть перегородки носа. Он имеет плоскую трапециевидную форму и занимает центральное место в носовой полости, разделяя её на два хода – правый и левый;

- Подъязычная косточка имеет форму небольшой подковки и залегает под языком. Она является одной из немногих костей, которые не соединяются с другими, располагаясь непосредственно в толще мышечных волокон.

Строение черепа: анатомия костных сочленений и суставов

Абсолютное большинство костей черепа соединяются при помощи неподвижных швов. Прилегающие друг к другу лицевые костные образования формируют плоские сочленения, незаметные под тонким покровом мышечного полотна. А височная кость, соединяясь с теменной, дает начало чешуйчатому шву.

Зубчатых швов в анатомии черепа всего 3:

- венечный, образованный теменной и лобной костью;

- сагиттальный, расположенный между двумя теменными костями;

- ламбдовидный, находящийся между затылочной и теменной косточками.

Единственным подвижным суставом черепа является нижнечелюстной. Нижняя челюсть может выполнять движения в различных плоскостях: подниматься и опускаться, сдвигаться вправо/влево и вперёд/назад. Благодаря такой подвижности человек может не только тщательно пережёвывать пищу, но и поддерживать членораздельную речь.

Возрастные особенности

С возрастом форма и структура черепа меняется. Так, у новорождённых малышей лицевой отдел почти в 8 раз меньше мозгового, поэтому головка может выглядеть непропорциональной и крупной. Челюсти крохи обычно недоразвиты и не имеют зубов, ведь у него ещё нет необходимости пережёвывать твёрдую пищу.

Кости черепа младенцев сочленяются неплотно, благодаря чему голова может незначительно менять форму, сжиматься при прохождении через родовые пути. Такая особенность защищает новорождённых от родовых травм и позволяет поддержать нормальное внутричерепное давление. На межкостных швах у них находятся заметные перепончатые участки – роднички. Самый большой – передний родничок – занимает центральное положение на стыке стреловидного и венечного швов. Обычно он зарастает к двум годам. Другие роднички менее объёмные: затылочная, две клиновидные и сосцевидная перепонки не прощупываются уже к 2–3 месяцам.

Анатомия черепа изменяется не только в младенчестве – формирование обычно проходит в 3 этапа:

- Преимущественный рост в высоту, укрепление костей и затвердевание швов – с рождения до 7 лет;

- Период относительного покоя – с 7 до 14 лет;

- Рост лицевого отдела черепа – с 14 до 20–25 лет, в зависимости от полового созревания.

Небольшой экскурс в анатомию черепа позволяет наглядно убедиться, что голова – это крайне сложная структура, от состояния которой напрямую зависит здоровье головного мозга, а значит, и большинство жизненно важных функций. При малейших травмах большую часть повреждений берут на себя кости, но и их прочность не безгранична – при сильном воздействии не исключены переломы и ушибы, последствия которых могут быть необратимыми. Поэтому при любых обстоятельствах следует обеспечивать черепу должную защиту, беречь его от травм и иных повреждений.

Источник