Нервная система кожи головы

Хирургическая анатомия нервов головы и шеи

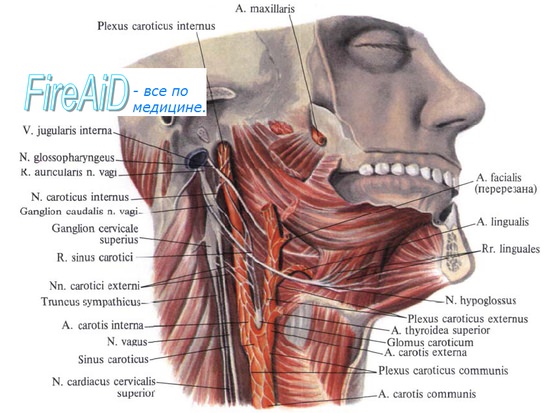

а) Спинномозговые нервы. Дорсальные (задние) ветви спинномозговых нервов (за исключением ветвей С1) иннервируют мышцы и кожу шеи. Дорзальные ветви подразделяются на медиальные и латеральные ветви. Медиальные ветви иннервируют мышцы и кожу, латеральные — только мышцы.

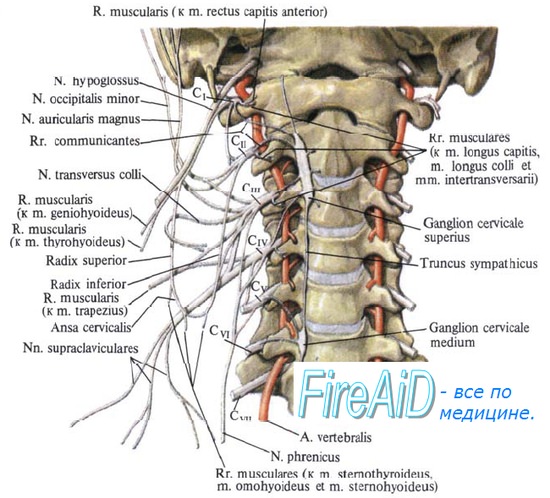

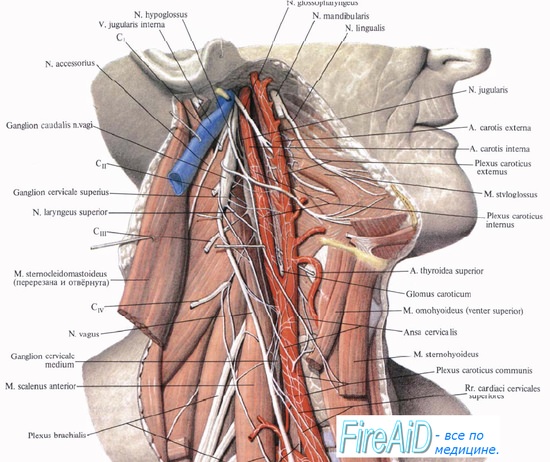

б) Шейное сплетение. Шейное сплетение образовано передними вентральными ветвями нервных корешков С1-С4, которые расположены спереди от средней лестничной мышцы и мышцы, поднимающей лопатку. Спереди они покрыты предпозвоночной фасцией, которая отделяет сплетение от внутренней яремной вены. В шейном сплетении выделяют глубокие и поверхностные ветви.

Глубокие ветви шейного сплетения содержат верхний и нижний корешок шейной петли. Верхний корешок содержит волокна, отходящие от С1-С2, которые соединяются с подъязычным нервом и иннервируют щитоподъязычную и подбородочно-подъязычную мышцы. Нижний корешок шейной петли происходит от нервных корешков С2-С3. Соединяясь, верхний и нижний корешки формируют подъязычную петлю, которая иннервирует подподъязычные мышцы.

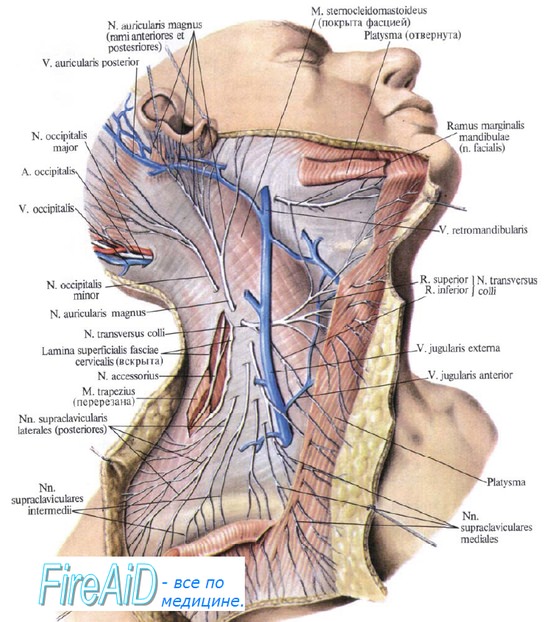

Поверхностные (кожные) ветви шейного сплетения сформированы корешками С2-С4. К ним относят малый затылочный, поперечный шейный, надлопаточный, передний (медиальный) надключичный, средний (промежуточный) надключичный, задний (латеральный) надключичный нервы. Малый затылочный нерв происходит от С2-С4, проходит за задним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы и далее обеспечивает чувствительную иннервацию нижних и задних частей ушной раковины.

Большой ушной нерв отходит от С2-С3, также проходит за задним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы и далее проходит кверху к ушной раковине, он обеспечивает чувствительную иннервацию кожи, покрывающей околоушную слюнную железу, ушную раковину и кожу сосцевидного отростка.

в) Диафрагмальный нерв. Происходит от корешков С3, С4, С5. Идет по передней поверхности передней лестничной мышцы, покрыт предпозвоночной фасцией.

Учебное видео анатомии шейного сплетения и его нервов

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь

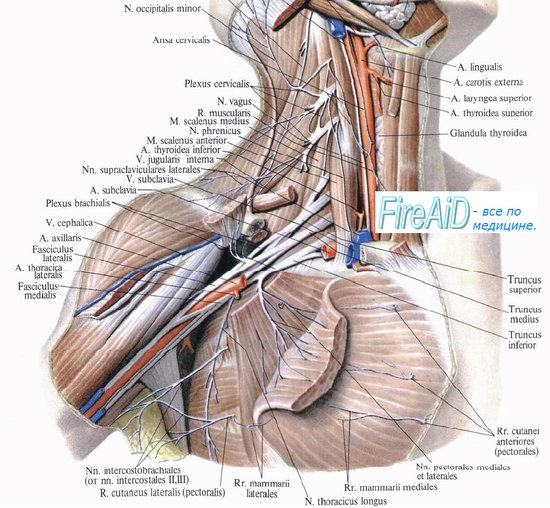

г) Плечевое сплетение. Сформировано вентральными корешками С5-Т1. Сплетение начинается между средней и передней лестничными мышцами и далее следует кзади, к нижнему брюшку лопаточно-подъязычной мышцы. Далее вместе с подключичной веной ветви сплетения идут к подмышечной впадине и обеспечивают иннервацию мышц и кожи верхней конечности.

д) Шейный симпатический ствол. Шейный симпатический ствол состоит преимущественно из восходящих преганглионарных волокон, которые следуют через вентральные корешки верхних грудных нервов. В шейном симпатическом стволе выделяют верхний, средний, позвоночный и звездчатый (нижний) симпатические ганглии, средний и позвоночный ганглии имеются не всегда.

Верхний шейный ганглий. Верхний шейный ганглий расположен на уровне С2-С3, над бифуркацией общей сонной артерии, кзади и медиальнее от начального отдела внутренней сонной артерии. Ганглий расположен на длинной мышце головы. От ганглия отходят ветви к сплетениям наружной и внутренней сонных артерий. Наибольшая часть нервных волокон идет к сплетению внутренней сонной артерии, от которого затем нервные волокна идут к верхней части лица и глазницам.

Средний симпатический ганглий. Средний симпатический ганглий расположен возле сонного бугорка (поперечного отростка шестого шейного позвонка), вблизи от нижней щитовидной артерии. Он является наименьшим из шейных ганглиев и присутствует только в 62,3% случаев. Ветви этого ганглия соединяются с ветвями пятого и шестого спинномозгового нервов, а также формируют щитовидные ветви, которые вместе с нижней щитовидной артерией идут к щитовидной железе.

Нижний (звездчатый) симпатический ганглий. Нижний симпатический ганглий расположен между поперечным отростком седьмого шейного позвонка и первым ребром, медиальнее от позвоночного ганглия. Иногда нижний ганглий соединяется с первым грудным ганглием, формируя звездчатый ганглий. Нижняя его порция расположена книзу и кзади от подключичной артерии.

Учебное видео анатомии плечевого сплетения и его нервов

Скачать данное видео и просмотреть с другого видеохостинга можно на странице: Здесь.

е) Черепные нервы шеи. Лицевой нерв. На шее можно обнаружить нижнечелюстную и шейную ветви лицевого нерва. Нижнечелюстная ветвь отходит от лицевого нерва на уровне нижнего полюса околоушной железы, далее она идет книзу, проходит за нижний край нижней челюсти, на уровне поднижнечелюстной слюнной железы пересекая при этом переднюю лицевую вену и поверхностный слой глубокой шейной фасции. Эта ветвь иннервирует мышцу, опускающую угол рта.

Шейная ветвь идет у нижнего полюса околоушной слюнной железы, проходит за утлом нижней челюсти и иннервирует платизму. Конечные ветви иннервируют мышцы, опускающие нижнюю губу.

Языкоглоточный нерв. Языкоглоточный нерв (IX пара черепных нервов) включает в себя двигательные и чувствительные волокна, покидающие ствол мозга на уровне верхних отделов продолговатого мозга. В яремном отверстии он расположен латеральнее блуждающего и добавочного нервов, медиальнее внутренней сонной артерии, спереди и медиальнее луковицы яремной вены. В яремном отверстии языкоглоточный нерв отдает две ветви: барабанную ветвь (якобсонов нерв), который обеспечивает иннервацию среднего уха, и соединительную ветвь с блуждающим нервом (ушную), иннервирующую наружное ухо.

После выхода из яремного отверстия языкоглоточный нерв проходит между внутренней яремной веной и внутренней сонной артерией, кнутри от шиловидного отростка. Далее нерв отдает двигательные ветви к шилоглоточной мышце. Нерв проходит вдоль латерального края шилоглоточной мышцы и вдоль среднего констриктора глотки. Затем нерв идет кпереди, к языку. В толще подъязычно-язычной мышцы языкоглоточный нерв разделяется на миндаликовую и язычную ветви.

Блуждающий нерв. Блуждающий нерв (X пара черепных нервов) в яремном отверстии расположен медиальнее IX и XI черепных нервов. На шее блуждающий нерв залегает глубоко в бороздке между внутренней яремной веной и внутренней сонной артерией. Он опускается вертикально вниз в сонном влагалище. К шейным ветвям блуждающего нерва относят ушную ветвь (нерв Арнольда), глоточную ветвь, верхний гортанный нерв, наружный гортанный нерв, внутренний гортанный нерв, шейные сердечные ветви, возвратный гортанный нерв.

Ушная ветвь (нерв Арнольда) отделяется от блуждающего нерва в яремном отверстии, проходит через барабанно-сосцевидную щель и обеспечивает чувствительную иннервацию задней стенки наружного слухового прохода, кожи нижней части слухового прохода, нижних отделов барабанной перепонки. Глоточные ветви идут вдоль латерального края внутренней сонной артерии, обеспечивая двигательную иннервацию глоточных мышц. Верхний гортанный нерв является ветвью блуждающего нерва, но также в нем содержатся волокна от верхнего симпатического ганглия. Верхний гортанный нерв делится на наружную и внутреннюю ветви.

Наружная ветвь иннервирует нижние констрикторы глотки и оканчивается в перстнещитовидной мышце. Внутренняя ветвь идет кпереди, проходит через щитоподъязычную мембрану вместе с верхней щитовидной артерией, и далее иннервирует слизистую оболочку гортани. Правый возвратный гортанный нерв отходит от блуждающего нерва кпереди от подключичной артерии, огибает ее кзади и далее проходит обратно в гортань. Нерв следует кзади от трахеи, пересекает спереди или сзади нижнюю щитовидную артерию и входит в гортань на уровне перстнещитовидного сустава. Левый возвратный нерв отходит от блуждающего нерва на уровне дуги аорты, огибая ее сзади. Нерв идет наверх в трахеопищеводной борозде и затем также распадается на конечные ветви на уровне перстнещитовидного сустава.

Учебное видео по анатомии блуждаюшего нерва — вагуса

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь

Добавочный (спинномозговой добавочный) нерв. Спинномозговой добавочный нерв (XI пара черепных нервов) покидает полость черепа через яремное отверстие вместе с внутренней яремной веной, внутренней сонной артерией, черепными нервами IX и X. У 2/3 людей он пересекает внутреннюю яремную вену спереди, у 1/3 идет кзади от нее. Нерв пересекает внутреннюю яремную вену на уровне, примерно соответствующем заднему брюшку двубрюшной мышцы.

Нерв может идти кзади (18%) или через (82%) грудино-ключично-сосцевидную мышцу, затем он продолжается назад и распадается на конечные ветви в передних мышечных волокнах трапециевидной мышцы.

Подъязычный нерв. Подъязычный нерв (XII черепной нерв) покидает полость черепа через подъязычный канал затылочной кости. Затем он идет в сторону блуждающего нерва, проходит медиальнее от внутренней яремной вены и внутренней сонной артерии. Затем нерв идет кнутри от заднего брюшка двубрюшной мышцы в сторону поднижнечелюстной ямки, откуда далее он направляется к языку.

Учебное видео по анатомии и зон иннервации 12 пар черепно-мозговых нервов (ЧМН)

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь

— Вернуться в оглавление раздела «отоларингология»

Оглавление темы «Болезни головы и шеи»:

- Клиника, диагностика, лечение обонятельной нейробластомы — эйстезионейробластомы

- Клиника, диагностика, лечение гемангиоперицитомы

- Клиника, диагностика, лечение опухоли нервной оболочки

- Клиника, диагностика, лечение саркомы головы и шеи

- Клиника, диагностика, лечение лимфомы головы и шеи

- Клиника, диагностика, лечение меланомы головы и шеи

- Хирургическая анатомия лимфоузлов шеи и лимфоотток от шеи

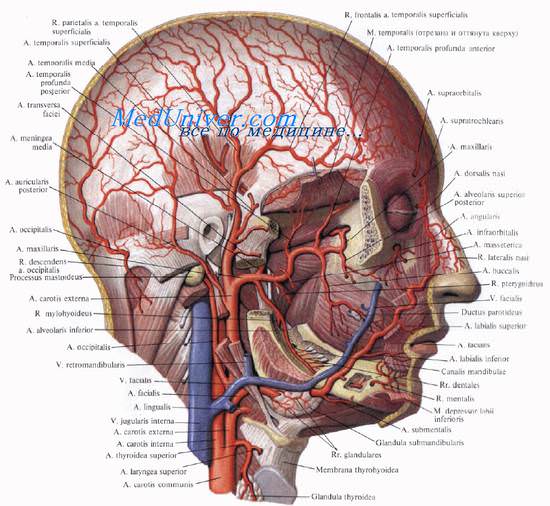

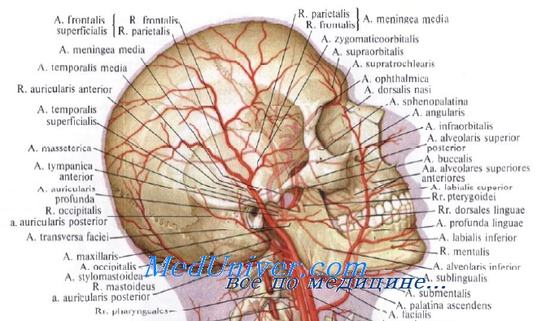

- Хирургическая анатомия артерий головы и шеи

- Хирургическая анатомия вен головы и шеи

- Хирургическая анатомия нервов головы и шеи

Источник

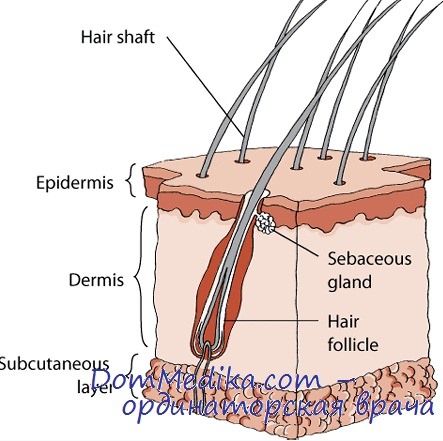

Волосяные фолликулы получают исключительно афферентную иннервацию. Волосяная сумка оплетена нервными волокнами на всем ее протяжении, от луковицы до эпидермиса. Нервные волокна могут быть миелиновыми (мякотными) и безмиелиновыми (безмякотными). Существует три основных типа расположения миелиновых нервных волокон волосяного фолликула: 1) в виде палисада («частокола») вдоль длинника фолликула (чаще у пушковых волос), 2) циркулярио вокруг волосяного мешка, 3) древовидно с дихотомическим делением и кустикообразными разветвлениями.

Волокна заканчиваются свободными нервными окончаниями — концевыми органами фолликула. Кроме описанных, тонкие нервные волоконца образуют сеть вокруг волосяного канала. Примером особо богатой афферентной иннервации являются вибриссы млекопитающих, выполняющие преимущественно функцию органа осязания и иннервированные множества афферентных миелинизированных и немиелинизированных волокон.

В волосяных фолликулах длинных волос человека на голове, а также остевых волос собак, кошек, кроликов обнаружены три типа клеток нейроглии:

— округлые или грушевидные, с единственным отростком, лежащие под нижним полюсом нервных окончаний;

— многоотросчатые клетки, располагающиеся вблизи нервных рецепторов;

— веретенообразные клетки формирующие «манжету» вокруг нервных окончаний.

Снаружи зона терминального нервного аппарата отделяется от окружающей ткани волосяного фолликула несколькими слоями плоских клеток.

Таким образом, строение чувствительного аппарата волосяного фолликула можно определить как сложную инкапсулированную терминаль, приближающуюся по чувствительности к тельцам Мейснера на коже, лишенной волос.

В нервном аппарате волоса выделяется также комплекс пило-Руффини, представлено больным количеством афферентных волокон, спирально ветвящихся вокруг фолликула ниже устья сальной железы. Среди нервных терминалей комплекса имеются пучки коллагеновых волокон и соединительнотканные клетки — аналоги переневрия.

В эпителии наружного корневого влагалища фолликула вблизи волосяной воронки располагаются лентовидные скопления клеток Меркеля, соединяющиеся с помощью десмосом с эпителиоцитами. Это нейроэндокринные клетки кожи, диссеминированные в базальном и шиповатом слоях эпидермиса, наружных слоях волосяного фолликула, слизистых. Скопление этих клеток образуют так называемый диск Меркеля-Пинкуса, выполняющий механорецепторную функцию. Клетки Меркеля содержат осмиофильные гранулы, содержащее нейромедиаторы.

На основании присутствия нейропептидов и специфических гранул в клетках Меркеля их относят к так называемой АПУД-системе кожи (APUD — amine precursor uptake and decarboxylation — захват и декарбоксилирование аминных предшественников). Клетками этой системы вырабатывается ряд полипептидных гормонов: клетками АПУД-системы кишечника вырабатывается вазоинтестинальной полипептид, в центральной нервной системе — мет-энкефалин — фактор роста нервов, АПУД-системой надпочечников — энкефалины.

В клетках Меркеля выявляется хромогранин А — кислый белок неизвестного назначения, составляющий основу электронноплотных гранул хромаффинных клеток и симпатических нейронов и секретирующиеся вместе с катехоламинами.

В клетках Меркеля выявляется также пептид, связанный с кальцитониновым геном, и участвующий в регуляции функций клеток Лангерганса. Нейромедиатор Р имеет отношение к передачи чувства боли, вызывает сокращение гладкомышечных структур кожи, а эпдорфины и энкифалины блокируют передачу этих импульсов, являясь при этом еще и мощным стимулятором иммунной системы организма.

Апоптоз волосяного фолликула. Волосяной фолликул обладает чрезвычайно высокой регенераторной способностью, даже при сильном его повреждении. Повторяющаяся последовательность «катаген-телоген-анаген» может быть прервана в условиях живого организма либо исходом в рубцевание, либо повреждением химическими агентами и ионизирующим излучением. Апоптоз — запрограммированное уничтожение части структур органа — является, по-видимому, одной из основ цикличности функционирования волосяного аппарата.

Уменьшением числа фолликулов на единицу площади кожного покрова с возрастом также можно объяснить апоптозом. К тому же, очевидно, существуют механизмы контроля скорости апоптоза, поняв которые можно было бы использовать их стратегию с терапевтическими целями.

— Читать «Паразитарная теория очаговой алопеции»

Оглавление темы «Физиология волос»:

- Актуальность проблемы потери волос — алопеции

- Анатомия волос. Типы волос

- Эмбриология волос. Этапы развития

- Строение волоса. Кутикула и корень

- Цикл волосяного фолликула человека. Фазы

- Иннервация волосяного фолликула. Нервы волос

- Паразитарная теория очаговой алопеции

- Инфекционная теория очаговой алопеции

- Нейротрофическая теория очаговой алопеции

- Нервные и психологические причины очаговой алопеции

Источник

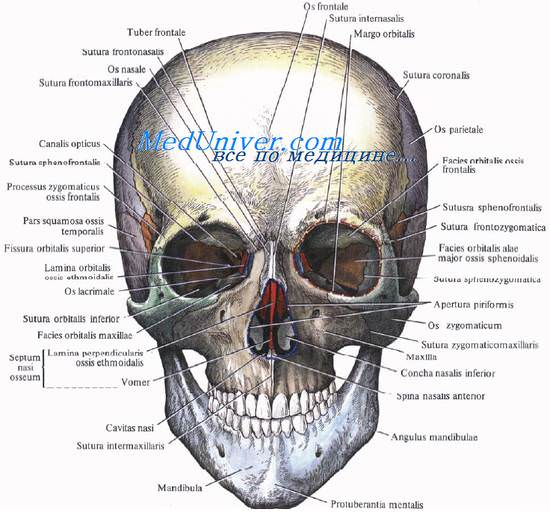

Оглавление темы «Топографическая анатомия головы (caput).»:

- Голова. Caput. Топография головы. Границы головы. Отделы головы. Мозговой отдел головы. Свод черепа.

- Лобно-теменно-затылочная область головы. Топография лобной, теменной, затылочной области головы. Границы лобно-теменно-затылочной области головы. Проекция сосудов и нервов на кожу.

- Слои лобно-теменно-затылочной области головы. Артерии лобно-теменно-затылочной области головы. Нервы лобно-теменно-затылочной области головы. Вены, лимфатические узлы лобно-теменно-затылочной области головы.

- Мышечно-апоневротический слой головы. Сухожильный шлем головы. Строение плоских костей черепа головы. Эмиссарные вены головы. Вены свода головы.

- Особенности артериального кровоснабжения головы. Артерии головы. Особенности венозного оттока головы. Вены головы.

Голова. Caput. Топография головы. Границы головы. Отделы головы. Мозговой отдел головы. Свод черепа.

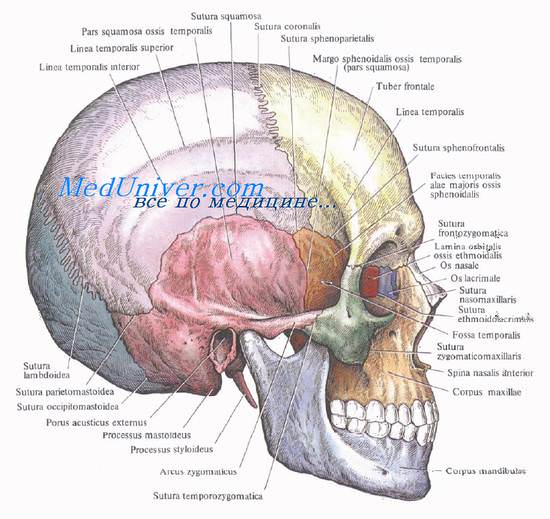

Граница между головой и шеей проводится по краю и углу нижней челюсти к вершине сосцевидного отростка, а далее — по верхней выйной линии до protuberantia occipitalis externa.

Различают мозговой и лицевой отделы головы, граница между которыми проходит по верхнеглазничному краю, скуловой кости и скуловой дуге до наружного слухового прохода

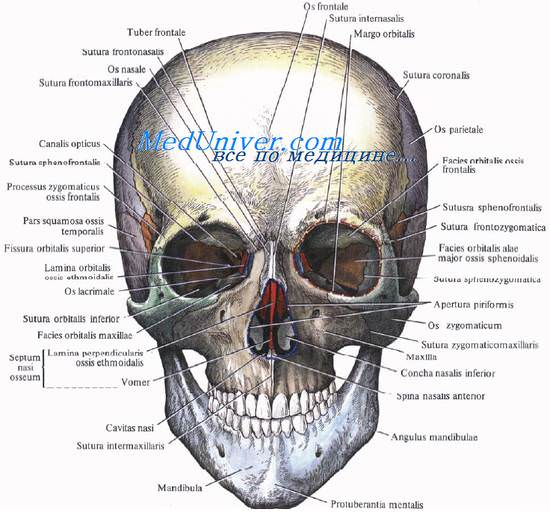

Рис. 5.1. Граница между мозговым и лицевым (красный пунктир) отделами и сводом и основанием (желтый пунктир) черепа.

Мозговой отдел головы. Топография головы.

В мозговом отделе головы различают свод черепа, fornix cranii, и основание, basis cranii. Свод и основание отграничены друг от друга носолобным швом, надглазничным краем, верхним краем скуловой дуги, основанием сосцевидного отростка, далее — верхней выйной линией и protuberantia occipitalis externa.

Свод черепа. Топография свода черепа.

В своде черепа выделяют области: непарные — лобную, теменную, затылочную и парные — височные, ушной раковины и области сосцевидных отростков. Сходство анатомического строения первых трех позволяет объединить их в одну — лобно-теменно-затылочную.

Лобно-теменно-затылочная область головы. Топография лобной, теменной, затылочной области головы. Границы лобно-теменно-затылочной области головы. Проекция сосудов и нервов на кожу.

Внешние ориентиры лобно-теменно-затылочной области головы. Надглазничный край орбиты, затьглочный бугор, козелок уха, наружный слуховой проход.

Границы лобно-теменно-затылочной области головы

Передняя граница — надглазничный край, margo supraorbitalis,

задняя граница — наружный затылочный бугор, protuberantia occipitalis externa, и верхняя выйная линия, linea nuchae superior, идущая в горизонтальном направлении по сторонам от бугра,

по бокам граница — начальный отдел височной мышцы, m. temporalis, соответствующий на черепе верхней височной линии.

Проекции сосудов и нервов на кожу лобно-теменно-затылочной области головы

Надглазничные сосуды и нерв, a., v. et n. supraorbitals, проецируются на надглазничный край на границе его средней и внутренней третей. Нерв лежит медиальнее сосудов. Надблоковые сосуды и нерв, a., v. et n. supratrochleares, проецируются в углу между верхним и внутренним краями глазницы.

Основной ствол поверхностной височной артерии, a. temporalis superficialis, вместе с ушно-височным нервом, n. auriculotemporalis (из III ветви тройничного нерва), проецируются по вертикали кпереди от козелка (tragus).

Затылочная артерия, a. occipitalis, и большой затылочный нерв, n. occipitalis major, на своде черепа проецируются на середину расстояния между задним краем основания сосцевидного отростка и protuberantia occipitalis externa.

Слои лобно-теменно-затылочной области головы. Артерии лобно-теменно-затылочной области головы. Нервы лобно-теменно-затылочной области головы. Вены, лимфатические узлы лобно-теменно-затылочной области головы.

Кожа лобно-теменно-затылочной области головы большей части области покрыта волосами. Она малоподвижна из-за прочного соединения с подлежащим сухожильным шлемом, galea aponeurotica, многочисленными фиброзными тяжами.

Подкожная клетчатка лобно-теменно-затылочной области головы ячеистая, промежутки между соединительнотканными перегородками заполнены жировой тканью.

В отличие от других областей в областях головы (свода черепа и лица) артерии с сопровождающими их венами расположены в слое подкожной клетчатки, а не под собственной фасцией.

Артерии лобно-теменно-затылочной области головы. Нервы лобно-теменно-затылочной области головы

Адвентиция сосудов лобно-теменно-затылочной области головы прочно сращена с соединительнотканными перемычками, разделяющими клетчатку на ячейки. В результате сосуды, находящиеся в поверхностном слое, при повреждении зияют. Даже небольшие раны кожи, подкожной клетчатки сопровождают -ся сильным кровотечением из этих зияющих сосудов. Кровотечение при оказании первой помощи останавливают прижатием раненых сосудов к костям черепа, для чего необходимо знать проекции сосудистых стволов, снабжающих кровью мягкие ткани свода черепа.

Надглазничные сосуды и нерв головы, a., v. et n. supraorbitals (из системы внутренней сонной артерии), выходят из глазницы и перегибаются через надглазничный край на границе его средней и внутренней третей. Нерв лежит медиальнее сосудов. По выходе из одноименного канала (или вырезки) они располагаются сначала под лобным брюшком затылочно-лобной мышцы, непосредственно на надкостнице. Затем их ветви, идущие в восходящем направлении, прободают мышцы, сухожильный шлем и выходят в подкожную клетчатку.

Надблоковый пучок головы: a., v. et n. supratrochleares (также из системы внутренней сонной артерии) находится кнутри от надглазничного сосудисто-нервного пучка.

В подкожной клетчатке лобной области головы на 2,0—2,5 см выше наружной трети верхнеглазничного края сзади и сверху проходит височная ветвь лицевого нерва (к лобному брюшку затылочно-лобной мышцы).

A. temporalis superficialis головы (одна из двух конечных ветвей наружной сонной артерии) приходит в теменную область из височной и распадается на множество ветвей, анастомозирующих с сосудами лобной и затылочной областей, а также с одноименными ветвями противоположной стороны.

В затылочном отделе области головы распределяются ветви затылочной артерии, a. occipitalis, и большого затылочного нерва, п. occipitalis major. Задние ушные сосуды и нерв, a., v. et п. auriculares posteriores, идут параллельно и кзади от прикрепления ушной раковины.

Вены лобно-теменно-затылочной области головы

Вены области головы образуют сеть, в которой трудно выделить отдельные сосуды. Большинство вен сопровождают одноименные артерии, но имеются и дополнительные.

Лимфатические узлы лобно-теменно-затылочной области головы

Лимфа головы оттекает к трем группам лимфатических узлов:

от лобной области — в поверхностные и глубокие околоушные лимфатические узлы, nodi parotidei superficiales et profundi;

из теменной области — в сосцевидные лимфатические узлы, nodi mastoidei;

из теменной и затылочной областей — в затылочные лимфатические узлы, nodi occipitales, расположенные под сухожильным шлемом или над ним.

Видео урок топографической анатомии лобной, теменной, затылочной областей головы

Мышечно-апоневротический слой головы. Сухожильный шлем головы. Строение плоских костей черепа головы. Эмиссарные вены головы. Вены свода головы.

За подкожной клетчаткой головы следует мышечно-апоневротический слой, состоящий из затылочно-лобной мышцы, m. occipitofrontalis, с лобным и затылочным брюшками и соединяющей эти мышцы широкой сухожильной пластинки: сухожильного шлема, galea aponeurotica. Как уже отмечалось, с кожей сухожильный шлем связан прочно, а с более глубоким слоем — надкостницей — рыхло (рис. 5.2).

Этим объясняется то, что раны свода черепа нередко бывают скальпированными. Триада тканей — кожа, подкожная клетчатка и сухожильный шлем — целиком отслаивается от костей свода черепа на большем или меньшем протяжении. Хотя скальпированные раны относятся к тяжелым повреждениям, при своевременно оказанной помощи они хорошо заживают благодаря обильному кровоснабжению мягких тканей.

Клетчатка головы под galea aponeurotica рыхлая. Она называется пода-поневротическим клетчаточным пространством, которое широко распространяется на своде черепа: кпереди — до прикрепления лобного брюшка m. occipitofrontalis к надглазничному краю, кзади — до прикрепления затылочного брюшка этой мышцы к верхней выйной линии. По бокам листки сухожильного шлема срастаются с поверхностной фасцией височной области. По линии прикрепления височной мышцы глубокий листок сухожильного шлема прочно срастается с надкостницей, отграничивая подапоневроти-ческое пространство по сторонам.

Между надкостницей и наружной пластинкой костей свода черепа также находится рыхлая клетчатка (поднадкостничная). Однако вдоль линии швов надкостница прочно срастается с ними и не может быть отслоена.

Особенностями анатомической структуры слоев свода черепа объясняются различные формы гематом при его ушибах. Так, подкожные гематомы выбухают в виде «шишки» вследствие того, что кровь не имеет возможности распространяться в подкожной клетчатке из-за фиброзных перемычек между кожей и сухожильным шлемом; подапоневротические гематомы — плоские, разлитые, без резких границ; поднадкостничные гематомы имеют резко очерченные края соответственно прикреплению надкостницы по линии костных швов.

Строение плоских костей черепа головы

Строение плоских костей черепа имеет особенности. Они состоят из двух пластинок компактного костного вещества: прочной наружной, lamina externa, и менее эластичной, хрупкой внутренней, lamina interna («стекловидной» — lamina vitrea). В лобной области под наружной пластинкой находится выстланная слизистой оболочкой воздухоносная пазуха лобной кости, sinus frontalis.

При травмах черепа внутренняя пластинка часто повреждается более значительно и на большем протяжении, чем наружная пластинка. Нередко внутренняя пластинка ломается, а наружная остается неповрежденной.

Эмиссарные вены головы. Вены свода головы.

Между пластинками находится губчатое вещество — диплоэ, в котором располагаются многочисленные диплоические вены. Диплоические вены связаны как с венами покровов, составляющими внечерепную систему вен, так и с венозными синусами твердой мозговой оболочки — внутричерепной венозной системой. Это сообщение происходит через так называемые выпускники (emissarium) — отверстия в соответствующих костях, где проходят эмиссарные вены. Из них наиболее постоянны v. emissaria parietalis, v. emissaria occipitalis, v. emissaria condilaris и v. emissaria mastoidea. Последняя обычно бывает наиболее крупной и открывается в поперечный или сигмовидный синус. V. emissaria parietalis открывается в верхний сагиттальный синус. Теменные эмиссарии (места выхода w. emissariae parietales) располагаются по сторонам от сагиттального шва кпереди и кзади от биаурикулярной линии, проведенной от отверстия правого наружного слухового прохода к левому.

Вены мягких тканей свода, внутрикостные и внутричерепные вены образуют единую систему, в которой направление тока крови меняется в связи с изменением внутричерепного давления.

Связи между внечерепной и внутричерепной венозными системами делают возможным переход инфекции с покровов черепа на мозговые оболочки (например, при фурункулах, карбункулах затылка) с последующим развитием менингита (воспаления оболочек мозга), синустромбоза и других тяжелых осложнений.

Таким образом, можно отметить определенные особенности как артериального кровоснабжения, так и венозного оттока от тканей лобно-теменно-затылочной области.

Особенности артериального кровоснабжения головы. Артерии головы. Особенности венозного оттока головы. Вены головы

1. Артерии мягких тканей свода черепа в отличие от артерий других областей идут в подкожной клетчатке.

2. Адвентиция артерий головы связана с соединительнотканными перемычками, связывающими кожу и сухожильный шлем, поэтому сосуды не спадаются при повреждении, а зияют. Это приводит к обильному кровотечению.

3. Артерии головы идут снизу вверх (радиальное направление).

4. Кровоснабжение мягких тканей свода черепа осуществляется артериями как из системы наружной сонной артерии (поверхностные височные, затылочные), так и из системы внутренней сонной артерии (надглазничные, над блоковые).

5. В мягких тканях свода черепа существует широкая сеть анастомозов между ветвями всех артерий головы, принимающих участие в их кровоснабжении, в том числе с артериями контралатеральной стороны.

Особенности венозного оттока головы. Вены головы

1. Вены головы, как и артерии, идут в подкожной клетчатке.

2. Вены головы образуют широкую сеть анастомозов.

3. Вены мягких тканей свода черепа связаны как с внутрикостными (диплоическими) венами, так и с внутричерепными венами (синусы твердой мозговой оболочки) через эмиссарные вены.

4. Вены мягких тканей свода черепа не имеют клапанов.

5. Эмиссарные вены головы также не имеют клапанов, поэтому ток крови может осуществляться в сторону как поверхностных, так и внутричерепных вен.

Следует помнить, однако, что, поскольку эмиссарные вены существуют для выравнивания внутричерепного давления, в норме ток крови по ним направлен из глубины на поверхность и далее по поверхностным венам в систему внутренней или наруменой яремной вены. Только в случаях тромбоза поверхностных вен кровь может из поверхностных слоев сбрасываться в синусы.

6. Связь между поверхностными и внутричерепными венами головы обусловливает возможность распространения инфекции из мягких тканей в полость черепа с развитием воспаления оболочек мозга.

Видео урок топографической анатомии и оперативной хирургии головы

— Вернуться в оглавление раздела «Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы»

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 12.9.2020

Источник