Фолликулярная киста кожи головы

Волосяная или фолликулярная киста – это порок развития волосяного мешочка, выражающийся в росте доброкачественного опухолевидного образования. Волосяные кисты, чаще всего, развиваются у женщин. Образование может присутствовать с рождения, но чаще всего, рост кисты начинается в среднем возрасте, после 40-50 лет.

Причины развития

Волосяная киста является пороком развития, гистогенетически ее образование связано с эпителием, покрывающим перешеек фолликула.

Поскольку фолликулярные кисты часто наблюдаются у кровных родственников, заболевание относится к типу наследственных. Тип наследования данного порока – аутосомно-доминантный.

Также такой тип наследования характерен, к примеру, еще для таких заболеваний как ихтиоз обыкновенный, порфирия, буллезный эпидермолиз и др.

Клиническая картина

Волосяная киста в основном образуется на голове.

Волосяная киста в основном образуется на голове.

Волосяная киста – это достаточно крупное опухолевидное образование округлой формы. В среднем размер опухоли составляет 1-5 см, но иногда образование разрастается до гораздо больших размеров.

Консистенция образования плотно-эластичная, образование не связано с эпидермисом и является ограничено подвижным. У большинства пациентов волосяная киста образуется на голове, но иногда данное образование размещается на верхней части туловища – спине или плечах. Образование не причиняет боли, не вызывает зуда и других субъективных ощущений.

Только у трети пациентов с волосяной кистой обнаруживается единичное образование, у большинства больных развивается множественные кисты. А у 10% больных количество фолликулярных кист, развивающихся одновременно, превышает 10 штук.

Особенностью фолликулярной кисты является ее склонность к разрывам при травматизации. При этом, как правило, развивается воспалительная реакция, как в самом образовании, так и в тканях, расположенных рядом. При развитии воспаления изменяется клиническая симптоматика (появляется болезненность, появляется гнойное отделяемое, отечность) и гистологическая картина. Это затрудняет диагностику и нередко приводит к постановке неверного диагноза.

Волосяная киста развивается достаточно медленно, а потом длительное время может находиться без изменений. Случаи перерождения фолликулярной кисты в злокачественное образование (базалиому) исключительно редки, хотя и описаны в литературе.

Методы диагностики

Диагностика волосяной кисты основывается на изучении симптоматики, сборе анамнеза и проведении биопсии.

При сборе анамнеза следует выяснить, как давно замечено образование, отмечает ли пациент рост размеров кисты за время ее существования. Также, нужно собрать семейный анамнез, выяснив, были ли случаи развития данного порока развития фолликула в семье пациента.

Волосяную кисту нужно отличат от кисты эпидермальной, трихоэпителиомы, трихофолликуломы, дермоида. Для этого необходимо провести гистологическое исследование тканей.

Стенки капсулы образования выстланы эпителием, которые имеет то же строение, что и эпителий, расположенный у перешейка волосяного мешочка. Верхний слой стенки капсулы плотный и ровный, состоящий из кубических клеток. Внутренний – напротив, рыхлый и складчатый, зернистый слой в ткани отсутствует.

Капсула образования наполнена однородным кератином розового цвета, в котором могут быть примеси холестерина или жирных кислот. Примерно у четверти пациентов содержимое кисты кальцинируется.

Если исследование производится после разрыва капсула и развития воспаления тканей, то в тканях можно наблюдать наличие инфильтрата и развитие гигантоклеточных реакций.

Лечение

Если фолликулярная киста небольшая и не причиняет пациенту беспокойства (в том числе и не создает косметического дефекта как, к примеру, мукозная киста), то лечения не является обязательным. Таким пациентам рекомендуется наблюдение за развитием образования в динамике.

В том случае, если фолликулярная киста создает неудобства, ее стоит удалить. Обязательному лечению подлежит образование при развитии воспалительного процесса.

Сегодня, чаще всего, применяется один из двух методов лечения:

- Удаление кисты хирургическим методом через разрез на коже. Удаление образования обязательно производится вместе с капсулой.

- Вылущивание кисты путем применения лазерного аппарата.

Если процесс удаления капсулы будет неполным, то практически в 100% случаев у пациентов развивается рецидив.

В том случае, если произошло воспаление тканей кисты, требуется сначала провести лечение, направленное на снятие воспалительной реакции. При образовании на месте образования гнойного абсцесса, проводится специфическое лечение – вскрытие с установкой дренажа.

Методика проведения традиционной операции по удалению фолликулярной кисты

- Вокруг места операции удаляются волосы;

- На наиболее выпуклом месте опухолевидного образования производят разрез;

- Проводится удаление содержимого кисты;

- Вылущивается капсула;

- Накладывается шов;

- Поверх шва накладывается антисептическая повязка.

Для удаления кист небольшого размера применяют лазерный метод.

Для удаления кист небольшого размера применяют лазерный метод.

В последнее время стали чаще использовать методику операции, когда через один или два разреза производится полное удаление образования без повреждения стенок капсулы.

Лазерный метод удаления используется, в основном, для удаления фолликулярных кист небольшого размера. Эта операция протекает бескровно, после лазерного удаления образования не остается шрама.

Иногда применяется комбинированная методика операции. На первом этапе производится обычный разрез и удаление содержимого капсулы. На втором – удаление при помощи лазера стенок капсулы.

Лечение народными методами

Если операция по проведению волосяной кисты нежелательна, то можно попробовать лечить ее при помощи народными методами. Конечно, такое лечение не столь эффективно, как операция, однако, оно может помочь.

- Лечить волосяную кисту можно при помощи мази Вишневского. Данная мазь также эффективна и при лечении фурункула. Необходимо ежедневно делать компресс с мазью на поверхность образования. Держать компресс нужно 8-10 часов, поэтому удобнее делать его на ночь. Продолжать лечение, пока образование не вскроется. Необходимо через образовавшееся отверстие аккуратно удалить содержимое капсулы. После чего нужно наложить антисептическую повязку. Такое лечение довольно эффективно, но оно гарантирует только временный результат, так как капсула остается на месте и со временем она наполнится новым содержимым.

- Аналогично можно использовать листья мать-и-мачехи. Поскольку необходимо использовать листья свежего растения, то лечение возможно только летом. Листья нужно хорошо промыть, размять, пока не появится сок, и делать из них компрессы на ночь.

Прогноз и профилактика

Профилактики образования волосяной кисты не разработано. А вот, чтобы не допустить воспаление тканей уже существующего образования, следует применять следующие рекомендации:

- Избегать травмирования кожи;

- Следить за гигиеной кожи головы;

- При случайном повреждении опухолевидного образования следует сразу же обратиться за медицинской помощью.

При волосяной кисте прогноз благоприятный. При полном удалении капсулы рецидивы бывают редко. Если будет произведено частичное удаление, то на том же месте, скорее всего, снова образуется киста. Процессы малигнизации, то есть перерождение волосяной кисты в злокачественную опухоль (меланома), наблюдаются чрезвычайно редко.

Источник

Дермоидная киста на голове – доброкачественное образование в виде опухоли на коже, которая затрагивает сальные железы, эпителий и дерму. Внутри опухоль заполнена секретом сальных желез, которые впоследствии перерождаются в гной. Течение заболевания хроническое. При этом нередко кистозное разрастание наблюдается с рождения и увеличивается по мере роста головы.

Причины

Образования могут развиваться на любой части головы, затрагивая также деликатную область у края глаза. При пальпации можно выявить как мягкотелое образование, так и плотный узел. Механизм развития патологии до конца не изучен, поэтому среди педиатров (в случае с образованием у детей) и хирургов (при разрастаниях у взрослых) бытуют исключительно предположения. Главная причина разрастания у грудничков – нарушение внутриутробного развития в виде срастания эпителия, когда происходит отслоение части эпителия с последующим разрастанием.

В зрелом возрасте причины охватывают факторы, которые способствуют закупорке сальных желез с последующей капсулизацией накопленного секрета. К таковым стоит отнести:

- гормональные сбои;

- хронические заболевания печени и органов ЖКТ и инфекционные патологии;

- низкий уровень личной гигиены;

- ослабление иммунитета вследствие психо-эмоционального истощения, нервного перенапряжения, интенсивного труда, несбалансированного питания.

Сопутствующими факторами, влияющими на уровень защитных сил, являются переохлаждения, продолжительное нарушение режима сна и бодрствования, подверженность стрессам. В любом случае, доброкачественное образование портит внешность, а вероятность благоприятного разрешения кисты остается крайне низкой.

Симптомы

Дермоидная киста головы проявляется в виде выпирания в толще кожи, которое растет со временем и способно достигать размеров до 5 см в диаметре. Образование безболезненно при попытках смещения или сдавливании. Появление болевого синдрома характерно для развития воспаления. Грозные симптомы осложнения охватывают тошноту и слабость, появление жара, головокружение. В сознательном возрасте пациент испытывает моральные неудобства и скованность при общении. Новообразование может быть отечным, а в случае непосредственного расположения у глаза пациент может жаловаться на снижение остроты зрения.

Тем не менее, ход заболевания происходит бессимптомно. Явные признаки патологии, помимо визуального выявления, выявляются в заключительных стадиях и приносят беспокойство при близости осложнений.

Диагностика

Первичное выявление кисты происходит в результате визуального осмотра и пальпации у врача. Тем не менее, для уточнения степени прорастания дермоида пациенту назначат ряд дополнительных исследований. Точную характеристику расположения и типа тканей предоставит компьютерная томография, которую предписывают пройти в случае расположения кисты на голове или в области лица. Дело в том, что на поздних сроках развития дермоидная киста склонна расширяться и охватывать здоровые ткани глубинных слоев дермы, прорастая, к примеру, в носовые пазухи. Одним из грозных осложнений является озлокачествление опухоли. Поэтому для оценки инфильтрата и уточнения диагноза врач назначит биопсию кистозных тканей и их содержимого.

Дополнительно пациенту рекомендуют пройти обследование на онкологическое заболевание с помощью онкомаркеров. Для этого достаточно сдать анализ крови из вены. Исследование покажет наличие перерожденных клеток крови, а также их особенности.

При подозрении на развитие дермоидной кисты важно не откладывать врачебный визит. Своевременная и правильная диагностика позволит своевременно принять меры и избежать возможных осложнений заболевания.

Лечение

Подтвержденный диагноз является основанием для лечения путем хирургического иссечения образования и вычищения ее содержимого. Отметим, что хирургическая операция проводится исключительно по достижению пациентом 5-ти летнего возраста. Считается, что детский организм с 5-тилет уже способен переносить местную анестезию или общий наркоз.

Конкретный порядок действий хирурга зависит от локализации образования и степени прорастания дермоида в глубинные слои эпителия. При этом операция назначается с учетом состояния пациента, его возраста, а также при отсутствии возможных противопоказаний. К противопоказаниям для проведения операции относятся:

- воспалительные процессы в организме;

- инфекционные заболевания;

- обострения хронических болезней;

- наличие онкологии;

- выявленные проблемы со свертываемостью крови.

Хирургическое удаление кисты заключается во в скрывании разрастания, удалении его содержимого, в том числе гнойных образований, а также удалении освобожденной капсулы. Важным моментом является освобождение освободившейся полости от остатков мешочка. В противном случае может возникнуть рецидив и повторное образование дермоида. При своевременном выявлении проблемы восстановительный период после операции не превышает нескольких дней, после которых пациент возвращается к повседневным делам. Во избежание риска занесения инфекции, все манипуляции происходят исключительно в асептической среде. При неглубоком залегание дермоидной кисты и ее расположении в доступной анатомической области применяют местную анестезию. В возрасте до 7 лет применяют общий наркоз.

Осложнения

Неблагоприятные последствия дермоидной кисты обычно происходят в случае позднего обращения к специалистам. В случае увеличения размеров дермоида увеличивается вероятность нагноения и развития воспалительных реакций. Категорически не рекомендуется выдавливание или вскрытие мешочка своими силами. В противном случае наполненный болезнетворными микроорганизмами гнойный секрет способен попасть в кровь и вызвать серьезное осложнение – сепсис.

Развитие воспалительной реакции сопровождается лихорадкой, слабостью, тошнотой и рвотой. Другим осложнением разрастания эпителия остается головокружение и нарушение нормальной работы внутренних органов. При длительном игнорировании хода течения заболевания дермоидная киста в 5-8% наблюдаемых случаев перерождается в злокачественную опухоль. При этом крупные образования портят внешность, снижают социальную активность и коммуникативные способности.

Источник

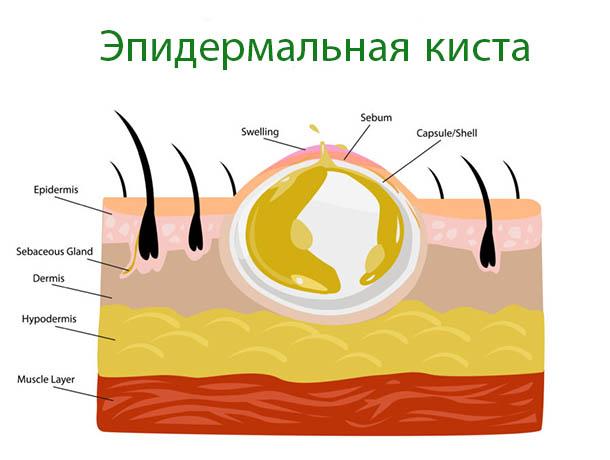

Эпидермальная киста (код по мкб 10 L72.0) является подкожным или внутрикожным доброкачественным опухолевидным образованием, наполненным массами рогового эпителия и секрета сальной железы и формирующейся из эпидермиса, чаще всего — эпидермиса волосяного фолликула.

…

Причины и клинические проявления

Причины возникновения эпидермальной кисты — нарушение оттока секрета сальной железы или/и избыточная его продукция. В свою очередь, в зависимости от причин такого нарушения, их условно различают как:

- Первичные, или истинные, которые представляют собой порок развития. Они развиваются из эпидермиса, как правило, волосяных фолликулов в результате его «отшнуровки» в процессе эмбрионального развития. Наиболее часто они встречаются у детей любого возраста с одинаковой частотой у мальчиков и девочек.

- Вторичные, или ложные, для которых свойственно быстрое развитие. Основной причиной их формирования являются травматические повреждения волосяного фолликула или дерматологические заболевания (себорея, угревые высыпания), реже — обменные нарушения, гормональный дисбаланс, неблагоприятное влияние окружающей среды, нанесение на кожу значительного количества косметических средств, особенно, с низким качеством, а также нарушение элементарных гигиенических правил.

Клинически эпидермальные кисты являются подвижными (поддаются смещению в стороны), безболезненными гладкими уплотнениями овальной или округлой формы диаметром от 3-5 мм до 1 см, реже — до нескольких сантиметров, выступающими над поверхностью кожи, которая над ними не изменена. Их контуры — ровные и четкие, консистенция — плотноэластическая, в центре нередко можно обнаружить черную точку, представляющую собой представляющую собой закупоренное выводное

отверстие расширенного протока сальной железы.

Морфологически они расположены в дерме или подкожной клетчатке, хорошо отграничены многослойным плоским эпителием с четко сформировавшимся слоем зернистых клеток. Их содержимое представлено творожистой массой густой консистенции с неприятным запахом прогорклого сыра (пластинчатый роговой детрит), включающей большое количество кератина и производных липидов, и имеющей серовато-белую или желтовато-белую окраску.

1. Эпидермальная киста в заушной области, развившаяся у ребенка

2. Множественные эпидермальные кисты

Наиболее часто эти элементы локализуются в области волосистой части головы, на лице (в надбровной, скуловой и височной зонах, на веках), в околоушной области, по задней или передней поверхности мочки уха. В этой области они часто достигают больших размеров (до 2-5 см), склонны как к асептическому, так и гнойному воспалительному процессу.

На теле эпидермальные кисты, как правило, встречаются в подмышечной области, на спине (между лопаток), достигая иногда 10 см, на передней поверхности верхних отделов грудной клетки, несколько реже — в паху (у мужчин в 2 раза чаще, по сравнению с женщинами) и в области промежности, на мошонке у мужчин и больших половых губах у женщин.

Очень много сальных желез находится на молочной железе, однако эпидермальные образования в этой области развиваются достаточно редко, особенно в области ареолы соска. В этой зоне у женщин и мужчин они формируются, в основном, в случае наличия нарушений гормонального или метаболического характера, а также у женщин в период грудного кормления, гораздо реже — из-за несоблюдения правил индивидуальной гигиены.

Очень редко они формируются в области ладонной поверхности кистей рук и подошвенной поверхности стоп. На этих участках их формирование связано, преимущественно, с травматическими повреждениями кожи.

Эпидермальные кисты могут быть множественными, особенно если они локализуются на голове, и единичными — как правило, на остальных участках тела. Особенность множественных образований состоит в их небольшом размере, который незначительно увеличивается в течение длительного времени. В противоположность им, единичные элементы могут увеличиваться на протяжении длительного времени, достигая при этом весьма значительных размеров.

При раздражении внешними факторами (трение одеждой, механическое давление) возможно развитие асептического воспалительного процесса, сопровождающегося болезненностью, покраснением кожи в этой области, увеличением размеров опухолевидного образования за счет отека. Как правило, такой неинфекционный воспалительный процесс проходит самостоятельно, однако непосредственно образование после этого обычно увеличивается в размерах, становится более плотным за счет утолщения капсулы и уплотнения окружающей соединительной ткани.

Одиночные образования

В некоторых случаях киста способна вскрываться самостоятельно с выделением творожистой желтовато-белой массы в результате накопления секрета и разрыва капсулы и тонкого слоя кожи над ней. Такой процесс разрешается самостоятельно без осложнений, если отсутствует присоединение бактериальной инфекции.

Разрыв капсулы не наружу, а в направлении дермы и подкожной клетчатки вызывает болезненность и увеличение образования в размерах, а при присоединении инфекционных возбудителей (стафилококков, стрептококков) — к формированию абсцесса или флегмоны. Образование, локализованное в мошоночной области, иногда может обызвестляться.

Можно видеть закупоренное выводное

отверстие расширенного протока сальной железы, расположенное в центре

Лечение эпидермальной кисты

Самоизлечение от этого образования невозможно. Механическое выдавливание его, подобно угревым элементам, или частичное его удаление без удаления капсулы заканчивается рецидивом, поскольку удаляется, в основном, только творожистое содержимое образования, а иногда и часть капсулы. Оставшиеся клетки продолжают продуцировать секрет и заполнять им имеющуюся полость.

Для того чтобы предотвратить развитие рецидива кистозного образования, его необходимо удалить хирургическим путем вместе с капсулой, и сделать это желательно еще на стадии небольших размеров и при отсутствии воспалительного процесса.

При развитии негнойного воспалительного процесса тактика лечения на первом этапе заключается в ликвидации воспаления путем проведении консервативной противовоспалительной терапии, а на следующем этапе (после купирования воспаления) — в хирургическом удалении кисты. При развитии же гнойного воспаления в виде абсцесса или флегмоны производится широкое вскрытие гнойного образования с дренированием его полости не только в целях местного лечения, но и предотвращения развития септического состояния. Удаление эпидермальной кисты на таком фоне не производится, поскольку это может привести только к распространению инфекции в организме и развитию сепсиса. Удаление ее возможно только после полного купирования гнойного воспаления.

Хирургическое удаление проводится под местной анестезией и может быть осуществлено:

- традиционным оперативным хирургическим методом;

- с использованием лазера;

- радиоволновым методом — обычно применяется при небольших размерах эпидермальной кисты и наличии соответствующего оборудования.

Оперативный метод может быть проведен различными способами. Первый из них состоит в рассечении кожи над кистой. Затем «тупым» способом (зажимом, плотным марлевым тампоном) окружающие ткани осторожно, чтобы не повредить капсулу, отслаиваются от последней. Капсула легко извлекается из раны вместе с содержимым, после чего накладываются швы.

Если киста больших размеров или ее капсула случайно повреждается во время кожного разреза или отслойки, то производится удаление содержимого путем выдавливания его на марлевую салфетку или извлечением его специальным инструментом, после чего капсула, удерживаемая зажимами, свободно извлекается (вытягивается) с их помощью или предварительно отслаивается «тупо» от окружающих тканей и затем извлекается.

Видео: Удаление эпидермальной сальной железы на лице

1. Содержимое дермальной кисты

2. Удаленная капсула

Лазерное удаление осуществляется посредством методик:

- фотокоагуляции. Эта методика используется при диаметре образования, не превышающего 5 мм. Оно удаляется вместе с капсулой без дальнейшего наложения швов. Благодаря небольшому размеру заживление происходит под корочкой, которая впоследствии отпадает. В результате — рубец отсутствует или он, практически, незаметен.

- иссечения с капсулой — осуществляется при размерах образования от 0,5 до 2 см. Методика идентична оперативной. Различие состоит в отделении от окружающих тканей не хирургическим инструментарием, а лазерным лучом, что уменьшает кровоточивость и способствует более быстрому заживлению.

- методика вапоризации капсулы — проводится при диаметре кисты более 2 см. Этот способ также имеет сходство с хирургической оперативной методикой, при которой вскрывается капсула и удаляется содержимое, а затем — оболочка. Отличие состоит только в вапоризации оболочки лазерным лучом.

Прямые медицинские показания для удаления эпидермальной кисты — это только желание пациента, связанное с косметическим недостатком, или периодически возникающий острый воспалительный процесс.

Видео: Эпидермальная киста

Источник